淮河大禹文化研究专业委员会成立揭牌仪式暨淮河大禹文化

好人中国雷锋驿站安徽总站(图/文: 张传安)

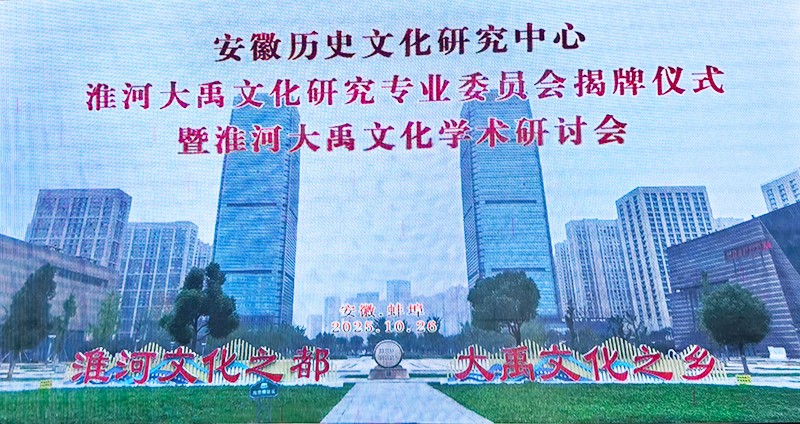

2025年10月26日上午,秋阳如金,洒落在禾泉小镇会议中心的飞檐翘角之间,仿佛为这片土地镀上了一层历史的光辉。在这收获与沉思并存的时节,安徽历史文化研究中心淮河大禹文化研究专业委员会正式成立,揭牌仪式庄重举行。这不仅是一个学术机构的诞生,更是一次文明记忆的深情唤醒——当礼乐初启、钟声轻鸣,我们终于为那些湮没于岁月长河的治水智慧与为民担当的精神,寻回了安放之所。这一刻,淮河的波涛与大禹的足迹,在新时代的文化图景中重新交汇。

淮河大禹文化研究专委会主任李乃亮致欢迎辞。他深情回顾了淮河流域在中华文明起源中的独特地位,指出大禹治水不仅是远古传说,更是凝聚民族精神的重要符号。他表示,专委会将以挖掘、传承和弘扬大禹文化为己任,推动淮河文化研究走向深入,搭建跨学科、跨区域的学术平台,让古老智慧在当代治理与生态文明建设中焕发新生。

安徽历史文化研究中心主任李云胜在揭牌仪式上发表讲话。他强调,成立淮河大禹文化研究专委会,是响应国家文化强国战略的重要举措,也是对地域文化根脉的自觉守护。他指出,大禹“疏而非堵”的治水理念,蕴含着东方哲学的深邃智慧,对当今应对气候变化、推进可持续发展仍具启示意义。期待专委会成为连接历史与现实、学术与大众的文化桥梁。

揭牌仪式在庄重而热烈的氛围中举行,王吉怀、翁飞、李云胜、李乃亮四位嘉宾共同为“淮河大禹文化研究专业委员会”揭牌。红绸落地,掌声如潮,那一刻,仿佛历史的闸门缓缓开启,大禹的足迹从远古走来,与今日的文化使命交相辉映。随后,全体与会人员合影留念,定格下这一载入淮河文化史册的重要瞬间。

安徽历史文化研究中心终身名誉主任翁飞就淮河大禹文化研究工作发表指导性讲话。他系统梳理了大禹文化在江淮地区的传播脉络,指出蚌埠禹会村遗址的考古发现为“禹会诸侯于涂山”提供了有力佐证。他呼吁研究者以实证精神深耕文献与田野,构建具有地域特色又具普遍价值的研究体系,使大禹精神真正融入当代文化血脉。

中国社会科学院考古所研究员王吉怀作专题学术报告。他以多年参与禹会村遗址发掘的经历为主线,生动讲述考古现场的点滴发现:夯土台基、祭祀遗迹、陶器纹饰……每一寸泥土都诉说着四千年前的文明密码。他指出,这些实物证据不仅印证了文献记载,更揭示了早期国家形成过程中的礼制雏形与社会组织形态,为大禹文化研究提供了坚实支撑。

安徽禹王教育集团董事长、专委会执行理事长王文年讲话。他表示,企业投身文化事业,既是责任,也是情怀。禹王教育将以“大禹精神”为育人内核,推动传统文化进校园、进课程,培养青少年坚韧不拔、公而忘私的品格。未来将设立专项基金,支持青年学者开展淮河文化研究,让文化传承薪火相传。

淮河大禹文化研究专委会副主任、副主编吴金昌就《安徽大禹文化研究成果汇编》编撰提纲向大会作报告。他介绍,该书将系统整理历代文献、考古成果、民间传说及当代研究成果,分为“文献考据”“遗址探析”“民俗传承”“精神诠释”四大板块,力求全面呈现安徽大禹文化的学术图景,打造一部权威性、可读性兼具的文化力作。

蚌埠市大禹文化研究院院长吴长法教授主持学术研讨会。他引导与会学者围绕“大禹治水的科学内涵与人文价值”“禹迹遗存的保护与利用”“淮河文化的当代转化”等议题展开深入交流。思想碰撞之间,既有严谨考辨,也有前瞻构想,展现出大禹文化研究的多元路径与广阔前景。

中国大禹研究会副秘书长、淮河大禹文化专委会常务副主任高群在闭幕讲话中总结道:此次会议既是起点,也是号角。大禹文化不应仅存于典籍与传说,更应成为激励今人攻坚克难、服务民生的精神动力。他号召全体同仁携手并进,以学术为基、以传播为翼,共同书写淮河大禹文化研究的新篇章。

责核: 姜和良